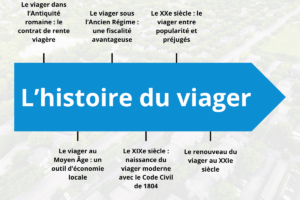

La vente en viager est un mode de transaction immobilière atypique, mais solidement ancré dans l’histoire juridique et sociale française.

Bien plus qu’un simple outil financier, le viager est un contrat de confiance intergénérationnel qui a traversé les époques, évoluant avec les sociétés et les besoins des populations. Avant de devenir un levier moderne pour compléter sa retraite ou transmettre un patrimoine, le viager immobilier était déjà pratiqué dans l’Antiquité.

Comment cette forme de contrat a-t-elle évolué au fil des siècles ? D’où vient le viager et pourquoi continue-t-il d’être aussi pertinent aujourd’hui ?

Retour sur l’histoire du viager, un système aussi ancien qu’astucieux.

Le viager dans l’Antiquité romaine : le contrat de rente viagère

C’est dans la Rome antique que l’on trouve les premières traces de ce qui deviendra plus tard la vente en viager. À cette époque, les Romains utilisaient un contrat appelé « annua pensio » pour garantir à une personne le versement régulier d’une somme d’argent en échange de la cession d’un bien ou d’un droit d’usage.

Ce type de contrat reposait déjà sur l’aléa : le paiement s’arrêtait à la mort du bénéficiaire, ce qui en faisait un engagement à durée incertaine, mais juridiquement encadré.

Le viager au Moyen Âge : un outil d’économie locale

Pendant le Moyen Âge, la logique viagère persiste, notamment sous l’influence du droit canon et du droit féodal. Le viager devient un instrument de solidarité intergénérationnelle dans les campagnes. Il permet aux paysans âgés de transmettre leurs terres à des jeunes en échange d’une pension ou de vivres jusqu’à la fin de leurs jours.

Ce contrat prend souvent la forme d’un « contrat de rente à vie », consigné devant notaire ou acte paroissial. On ne parle pas encore de « vente en viager » au sens moderne, mais le principe est bien là : une cession de propriété contre une rente viagère.

Le viager sous l’Ancien Régime : une fiscalité avantageuse

Sous l’Ancien Régime, la vente en viager devient plus fréquente dans les villes, notamment chez les classes bourgeoises. Ce mécanisme est alors utilisé pour :

- transmettre un bien à un héritier éloigné,

- éviter les droits de succession,

- ou garantir un revenu de fin de vie.

Le viager est peu taxé à l’époque, ce qui en fait un outil de planification patrimoniale efficace. C’est aussi un investissement spéculatif pour certains acquéreurs, qui misent sur la longévité limitée des vendeurs… avec parfois des retournements de situation célèbres.

Le XIXe siècle : naissance du viager moderne

Le Code civil de 1804 (dit Code Napoléon) va officialiser la pratique du viager et l’encadrer juridiquement. Il définit la rente viagère comme un contrat par lequel une personne s’engage à verser une somme périodique à une autre, jusqu’au décès de cette dernière.

Les articles du Code civil

Le Code civil français régit encore aujourd’hui les contrats de viager, notamment à travers :

- l’article 1964 : sur la définition de la rente viagère,

- l’article 1975 : qui précise que toute vente viagère doit reposer sur un aléa réel (la durée de vie du crédirentier),

- et l’article 1978 : qui interdit le viager si le décès du vendeur est imminent et connu à la signature (absence d’aléa = contrat nul).

Ces fondations juridiques donnent au viager une stabilité légale qui rassure les parties.

Le XXe siècle : le viager entre popularité et préjugés

La caricature du viager dans l’imaginaire collectif

Dans l’esprit du grand public, le viager reste souvent associé à une image négative : celle du « pari sur la mort ». Cette vision est renforcée par des anecdotes médiatisées comme celle de Jeanne Calment, doyenne des Français, qui vend son appartement en viager à 90 ans… et vivra jusqu’à 122 ans, au grand désespoir de son acheteur.

Ces histoires font sourire ou inquiètent, mais elles ne reflètent pas la réalité statistique du viager, qui reste un contrat équilibré et sécurisé pour les deux parties.

Un outil social puissant, mais sous-exploité

Durant l’après-guerre, le viager aurait pu jouer un rôle plus central face au vieillissement de la population. Mais en France, la culture de la propriété pleine et l’attachement à l’héritage freinent son développement.

Malgré cela, le viager continue d’être utilisé, notamment :

- par des retraités sans descendance directe,

- par des ménages modestes souhaitant améliorer leur pouvoir d’achat à la retraite,

- par des investisseurs à long terme recherchant des placements immobiliers atypiques.

Le renouveau du viager au XXIe siècle

Aujourd’hui, face au vieillissement de la population et à la baisse des pensions de retraite, le viager connaît une nouvelle dynamique.

Une réponse moderne à des enjeux sociaux

La vente en viager répond à plusieurs problématiques contemporaines :

- Un complément de revenus pour les seniors,

- Une libération de capital sans quitter son logement (viager occupé),

- Une solution alternative à l’EHPAD grâce au maintien à domicile.

Le viager aujourd’hui : un marché en pleine structuration

Avec plus de 5 500 ventes en viager par an (chiffres de 2024) en France, et un potentiel bien plus élevé (on estime à plus de 1 million le nombre de biens éligibles), le viager trouve de plus en plus sa place dans le paysage des transactions immobilières.

’est un marché en plein essor que connait le viager qui présente un intérêt croissant au fil des années.

Pourquoi le viager reste d’actualité aujourd’hui ?

L’histoire du viager montre qu’il est à la fois ancien et résolument moderne.

Un contrat gagnant-gagnant

Le viager offre :

- Au vendeur : une rente à vie, la possibilité de rester chez lui, une fiscalité avantageuse,

- À l’acheteur : un investissement à long terme, souvent sans crédit bancaire, avec un fort potentiel de valorisation.

Un cadre légal solide

Grâce au Code civil, le viager bénéficie d’une stabilité juridique incomparable. Le contrat est rédigé devant notaire, les clauses sont encadrées, la protection du vendeur est assurée.

Le rôle des spécialistes du viager

À l’Office du Viager, nos experts Viager accompagnent les vendeurs et les acquéreurs :

- en sécurisant les contrats,

- en évaluant objectivement les biens,

- en assurant un suivi juridique, fiscal et financier complet.

Ce professionnalisme contribue à donner confiance dans le dispositif.

Une tradition millénaire au service du futur

L’histoire du viager est à la fois ancienne et résolument actuelle. Né dans l’Antiquité, ancré dans les campagnes médiévales, codifié au XIXe siècle et médiatisé au XXe, le viager est aujourd’hui plus pertinent que jamais.

Il permet à chacun :

- de vivre dignement sa retraite,

- de transmettre un bien intelligemment,

- et de réconcilier générations et patrimoines.

A l’Office du Viager, nous croyons à la puissance de ce modèle, à la fois humain, économique et durable.